10 June 2010

MELODI: Kritik Sosial dalam Balutan Keceriaan Anak-anak

Judul:

Melodi

Sutradara:

Harry Dagoe Suharyadi

Skenario:

Harry Dagoe Suharyadi

Para Pemeran:

Emir Mahira, Nadya Amanda, Yasamin Jasem, Tengku Wikana, Daus Separo, TJ Extravaganza, Djenar Maesa Ayu, Vety Vera, Mario Maulana

Sinopsis:

Ruli dan Mili adalah kakak beradik yang tinggal di kawasan pinggir kota bersama ayahnya yang menjadi orang tua tunggal. Mereka menjalani kehidupan dengan penuh keceriaan.. Ruli yang pandai bernyanyi bekerja sebagai pelayan sebuah warung kopi. Mili yang hobi menggambar selalu mengintil ke mana pun abangnya pergi. Mereka juga tengah bahu-membahu menabung demi mewujudkan impian keluarga, yaitu mempunyai sebuah sepeda motor bekas untuk ayahnya bekerja sebagai pengojek. Setidaknya bila memiliki motor sendiri, maka hasil ngojek ayahnya tidak lagi mesti disetorkan ke Bandar Ojek dan hidup mereka pasti menjadi sedikit lebih baik.. .

Saat impian indah tersebut sudah di depan pelupuk mata, tak disangka ayah Ruli mengalami sebuah musibah yang mengakibatkan uang tabungan mereka terkuras habis dan bahkan masih memikul hutang yang amat besar.

Apa pun yang terjadi sebagai bocah yang ulet dan tabah, Ruli pantang menyerah. Di tengah upaya membantu ayahnya mencari biaya tambahan, ia bertemu Chika, anak perempuan Bu Wita yang menjadi bagian musibah.

Tak disangka pertemuan mereka berkembang menjadi persahabatan sejati dan keterikatan bathin yang dalam hingga mereka menjadi bertrio bersama Mili.

Malangnya persahabatan mereka malah menuai kemurkaan Bu Wita, Ibunda Chika yang menyama-ratakan dengan menganggap semua anak miskin itu jahat. Namun Chika tetap menjalani persahabatan yg manis itu secara diam-diam…

Hingga suatu hari, sebuah peristiwa “besar” hinggap pada mereka yang membuat kehidupan mereka justeru akan bertabur bintang…… .

Catatan:

Ngeliat posternya yang cukup sederhana namun penuh keceriaan, kesan pertama udah ketauan bahwa film ini ditujukan untuk anak-anak. Itu ngga salah, lagipula sebagian besar karakter utamanya memang anak-anak. Kalo menilik judulnya, ngga usah jauh-jauh menebak bahwa film ini penuh dengan musik alias musikal. Itu juga ngga salah.

Buat yang belom kenal Harry Dagoe Suharyadi, film pertama yang dibesutnya adalah ‘Ariel dan Raja Langit’ yang juga film anak-anak. Setelah membesut 3 film untuk ‘pasar’ orang dewasa, kali ini Harry Dagoe kembali membesut tema seperti film pertamanya.

Dengan mengedepankan aktor cilik yang pernah menjadi tokoh utama dalam film ‘Garuda di Dadaku’, Emir Mahira, Harry Dagoe terasa santai sekali mengarahkan film ini. Mungkin memang ini genre film yang cukup fasih untuk diarahkannya. Dengan cerdiknya dipasang juga gadis cilik menggemaskan, Yasamin Jasem, sebagai sang adik.

Penonton usia anak-anak bisa dibikin betah dengan adegan-adegan dan gambar-gambar ceria yang penuh warna. Banyak sekali adegan nyanyi dan tari di sana sini. Yang menarik, semua adegan nyanyi divisualisasikan dengan latar belakang kesederhanaan. Memang karakter-karakter utamanya bukan dari kalangan kaya raya. Karakter utamanya adalah anak tukang ojek yang duda. Sedangkan karakter sahabat baru mereka adalah dari golongan menengah. Cuma satu saja keluarga golongan kaya, itu pun muncul belakangan membumbui cerita dalam kontes menyanyi.

Adegan nyanyi-nyanyi mungkin terkesan dilebih-lebihkan namun sah-sah saja untuk film musikal anak-anak. Meski begitu, adegan lomba nyanyi bisa tampil begitu penuh warna dan glamour sekalipun divisualkan di sebuah pasar malam ‘kampung’ pinggiran Jakarta! Eh lagu-lagunya dibuat sendiri oleh Harry Dagoe loh!

Kalo mau ngomentarin style musikalnya, menurut gue mungkin film ini lebih cocok disebut sebagai campuran film musikal dengan film yang berlatar belakang cerita tentang musik; sedikit pikiran karakter utama ada yang dinyanyikan tapi juga si karakter utama diceritakan mampu menyanyi dengan baik dan mengikuti kontes menyanyi setingkat kelurahan.

Menurut gue kalo film musikal itu adalah film dengan sebagian besar dialognya dinyanyikan, seperti dalam film ‘Rent’, ‘Moulin Rouge’, ‘Sounds of Music’ dan ‘Petualangan Sherina’. Kalo yang berlatar belakang cerita tentang musik itu seperti ‘La Bamba’, ‘The Blues Brothers’ dan ‘Rock Star’. Tapi gue bisa salah persepsi sih.

Latar belakang keluarga sederhana dalam film ini bisa saja untuk menggugah anak-anak penontonnya untuk tetap bisa ceria dalam keadaan apa pun, tanpa melihat kelimpahan harta dan tingkat status sosial. Dan persahabatan bisa saja dijalin dengan siapa saja dalam ketulusan.

Tapi gue perhatikan malah banyak kritik sosial yang ‘diselipkan’ oleh sutradaranya; dari sisa poster pilkada DKI yang menempel di pintu rumah Rully (Emir Mahira) yang tampak dicorat-coret, lirik lagu yang isinya ngga mau ribut gara-gara uang dan celetukan Mang I’ing yang bilang, “Kalo pinter sih saya udah jadi anggota DPR!”

Visualisasi glamour kontes nyanyi di pasar malam pun bisa jadi kritik terhadap kontes-kontes nyanyi sejenis yang sedang marak di televisi Indonesia. Dalam film ini, pemenang kontes nyanyi itu dinilai dengan fair oleh 3 orang juri yang hadir, sementara juri yang dalam kontes sejenis di televisi hanya ‘bertugas’ sebagai komentator dan pemenangnya ditentukan oleh banyaknya sms yang diperoleh. Serunya lagi, kontes yang dibikin di tengah-tengah pasar malam itu bisa tervisualisasikan sama glamour dan megahnya dengan kontes nyanyi di televisi, sekalipun itu hanya kontes nyanyi setingkat kecamatan! Emang rada aneh sih, kenapa juga kontes nyanyi tingkat kecamatan ngga dibikin di aula/gedung pertemuan kecamatan?! Itulah ‘ajaib’nya Harry Dagoe!

Film ini bisa membuat penonton anak-anak tertawa menikmati keceriaan dan sebagian kekonyolan karakter-karakternya. Dan film ini juga mampu bikin gue tertawa dengan selipan kritik sosialnya.

09 June 2010

Another Friday Morning Trip

Last week Friday morning was another morning trip that I should take use public transportation whenever my friend had another tour of duty. Even it was not my first trip to office alone, but it always excited me because it has so many ‘challenges’ to use Jakarta public transportation.

Few years ago I did 4 times public transport exchange to reach my office. But nowadays I only have to do two exchange public transports to reach the same destination.

The first ‘challenge’ is I had to get out of my house earlier to catch the first angkot. That was the first phase. I need this angkot to reach the nearest Trans Jakarta bus stop, called as Taman Kota bus stop, even tough I had to ride it in almost half an hour to get there. And it depends on how the driver’s mood, it could be early or vice versa.

After that bumpy trip through many alleys with bad road, especially in kembangan area, I had to walk to the bus stop through pedestrian bridge above one of longest street in Jakarta. Only with IDR 2,000, its IDR 3,500 after 7 am, I had my ticket to catch the latest invention of mass transportation in Jakarta.

Even I had the ticket not mean that I got easy to catch the first bus arrived. Mostly I had to take long queue with unpredictable bus arriving time. But that day I found only four others waiting in that small bus stop. And I catch the second bus arrived which crowded as usual.

There are two routes of Trans Jakarta which passes that bus stop. One route is Kali Deres to Pulo Gadung and the other, which is the original route, is Kali Deres to Pasar Baru. Both routes surely have to make a stop at Trans Jakarta Central Station in Harmoni area.

My office location is in Lapangan Banteng area, so I have to take the Pasar Baru route. But since both routes have to make a stop at Trans Jakarta Central, I could take the other route and make a quick transit then catch the Pasar Baru route from there. The interesting thing is that different routes have different crowd……..and different smell! Pasar Baru route buses always filled with office workers and students. But Pulo Gadung route buses mostly filled with market worker because it stops by several big markets like Pasar Senen and ITC Cempaka Mas.

Jakarta public transportation passengers won’t wait longer for less crowded transport mode. It happened because the old kind Jakarta public transport mode never on time. So the passengers always flood the first bus or angkot. That habit carried to this newest Jakarta public transportation which also called ‘Busway’. So the first bus always flooded with passengers but the next ones probably less crowded or even almost emptied. And nowadays the provider smartly launched emptied one or two buses to take awaited passengers at several bus stop within crowded peak hour.

Even crowded or emptied, whenever I got it the bus, I only take less than half an hour to reach Pasar Baru because Trans Jakarta given exclusive ways within the busy street of Jakarta. That Friday I took only 20 minutes to reach Pasar Baru, included quick stop at Trans Jakarta Central.

From Pasar Baru bus stop, I should take 15 minutes top walk to my office area. On my half way walking, there was a man who got off from taxi and walked behind me. He almost had the same path as I took. It keeps me wondering, in what reason he did that? Did he want to do some small sports or did he has limited cash to pay the taxi, exactly as shown in the meter?

That day I took exactly 11 minutes. Then I got my hand scanned in nearest attendance machine to make me officially ‘in’ the office. But my trip isn’t over yet. I must continue my walk for next 10 minutes to be seated in my official cubicle. That was the last phase of my trip.

I took more or less 60 minutes trip to my office, that was included all my awaited and also walked by foot minutes. With that early departure from my home I’ll never late for office hours unless there is something beyond measure happened. Or I’ll be late whenever I want to be late.

Few years ago I did 4 times public transport exchange to reach my office. But nowadays I only have to do two exchange public transports to reach the same destination.

The first ‘challenge’ is I had to get out of my house earlier to catch the first angkot. That was the first phase. I need this angkot to reach the nearest Trans Jakarta bus stop, called as Taman Kota bus stop, even tough I had to ride it in almost half an hour to get there. And it depends on how the driver’s mood, it could be early or vice versa.

After that bumpy trip through many alleys with bad road, especially in kembangan area, I had to walk to the bus stop through pedestrian bridge above one of longest street in Jakarta. Only with IDR 2,000, its IDR 3,500 after 7 am, I had my ticket to catch the latest invention of mass transportation in Jakarta.

Even I had the ticket not mean that I got easy to catch the first bus arrived. Mostly I had to take long queue with unpredictable bus arriving time. But that day I found only four others waiting in that small bus stop. And I catch the second bus arrived which crowded as usual.

There are two routes of Trans Jakarta which passes that bus stop. One route is Kali Deres to Pulo Gadung and the other, which is the original route, is Kali Deres to Pasar Baru. Both routes surely have to make a stop at Trans Jakarta Central Station in Harmoni area.

My office location is in Lapangan Banteng area, so I have to take the Pasar Baru route. But since both routes have to make a stop at Trans Jakarta Central, I could take the other route and make a quick transit then catch the Pasar Baru route from there. The interesting thing is that different routes have different crowd……..and different smell! Pasar Baru route buses always filled with office workers and students. But Pulo Gadung route buses mostly filled with market worker because it stops by several big markets like Pasar Senen and ITC Cempaka Mas.

Jakarta public transportation passengers won’t wait longer for less crowded transport mode. It happened because the old kind Jakarta public transport mode never on time. So the passengers always flood the first bus or angkot. That habit carried to this newest Jakarta public transportation which also called ‘Busway’. So the first bus always flooded with passengers but the next ones probably less crowded or even almost emptied. And nowadays the provider smartly launched emptied one or two buses to take awaited passengers at several bus stop within crowded peak hour.

Even crowded or emptied, whenever I got it the bus, I only take less than half an hour to reach Pasar Baru because Trans Jakarta given exclusive ways within the busy street of Jakarta. That Friday I took only 20 minutes to reach Pasar Baru, included quick stop at Trans Jakarta Central.

From Pasar Baru bus stop, I should take 15 minutes top walk to my office area. On my half way walking, there was a man who got off from taxi and walked behind me. He almost had the same path as I took. It keeps me wondering, in what reason he did that? Did he want to do some small sports or did he has limited cash to pay the taxi, exactly as shown in the meter?

That day I took exactly 11 minutes. Then I got my hand scanned in nearest attendance machine to make me officially ‘in’ the office. But my trip isn’t over yet. I must continue my walk for next 10 minutes to be seated in my official cubicle. That was the last phase of my trip.

I took more or less 60 minutes trip to my office, that was included all my awaited and also walked by foot minutes. With that early departure from my home I’ll never late for office hours unless there is something beyond measure happened. Or I’ll be late whenever I want to be late.

06 June 2010

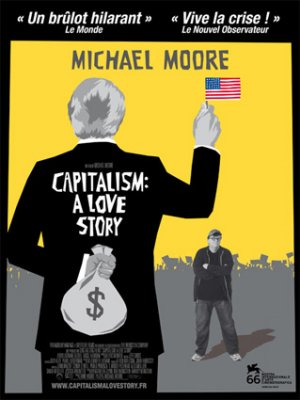

CAPITALISM: A LOVE STORY: Pre-apocalypse True Horror

Title:

Capitalism: A Love Story

Director:

Michael Moore

Writer:

Michael Moore

Casts:

William Black, Jimmy Carter, Congressman Elijah Cummings, Baron Hill

Plot:

Capitalism: A Love Story examines the impact of corporate dominance on the everyday lives of Americans (and by default, the rest of the world). The film moves from Middle America, to the halls of power in Washington, to the global financial epicenter in Manhattan. With both humor and outrage, the film explores the question: What is the price that America pays for its love of capitalism? Families pay the price with their jobs, their homes and their savings. Moore goes into the homes of ordinary people whose lives have been turned upside down; and he goes looking for explanations in Washington, DC and elsewhere. What he finds are the all-too-familiar symptoms of a love affair gone astray: lies, abuse, betrayal...and 14,000 jobs being lost every day. Capitalism: A Love Story also presents what a more hopeful future could look like. Who are we and why do we behave the way that we do?

Note:

Kalo menilik judul filmnya, tentunya sebagian besar pembaca pasti bisa menebak bahwa judul itu ‘ngga jujur’, judul itu bermuatan sarkasme yang jelas. Apalagi apabila tahu bahwa film dokumenter berdurasi 2 jam ini ditulis dan disutradarai oleh Michael Moore, the ‘Notorious’ Michael Moore.

Pada awalnya, Michael Moore berniat membuat sekuel dari Fahrenheit 9/11 setelah George W. Bush terpilih kembali sebagai Presiden Amerika Serikat untuk kedua kalinya. Filmnya akan berfokus pada Amerika sebagai negara korporasi. Namun kondisi krisis finansial tahun 2008 membuat Moore mengerjakan ulang filmnya hingga menjadi seperti sekarang.

Moore selalu punya cara untuk membuat sebuah film dokumenter menjadi menarik untuk terus diikuti sampai selesai. Tentunya berbeda dengan film dokumenter tentang keindahan alam yang mengetengahkan gambar-gambar cantik, Moore seringkali menyelipkan cuplikan film-film lama dengan sedikit ‘penyesuaian’ dialog sehingga kontekstual dengan film arahannya. Salah satu yang kebagian ‘disesuaikan’ adalah beberapa cuplikan dari film Jesus of Nazareth. Tanpa harus menyinggung umat Kristiani, justru Moore mampu menyangatkan topik bahwa Injil Kristen tidak pernah secara eksplisit maupun implisit mendukung kapitalisme. Dan jangan lupa bahwa Michael Moore adalah penganut Kristen Katholik yang taat, maka tidak mungkin dia mengolok-olok Kitab Sucinya sendiri.

Paradigma kebebasan berusaha bagi individu yang didengung-dengungkan oleh paham kapitalisme, di Amerika Serikat telah mengerucut menjadi kesejahteraan tak terbatas bagi pemodal-pemodal besar. Dan lebih mengerikannya lagi, para pemodal besar yang sedikit itu mendapat banyak ‘fasilitas’ dari pemerintah yang didukungnya sehingga banyak mendapat keringanan pajak dan keringan lainnya. Gue melihat ini sebagai kejahatan terorganisir yang lebih jahat daripada mafia narkotika karena membuat rakyat kebanyakan terjebak konsumerisme serta menjadi mudah dihilangkan pekerjaan dan penghasilannya demi kesejahteraan pemodal.

Kapitalisme ala Amerika Serikat mulai meredup seiring datangnya angin perubahan dengan terpilihnya mayoritas Partai Demokrat menduduki House of Representative. Dan puncaknya adalah terpilihnya Obama sebagai Presiden, menggusur George W. Bush beserta pemerintahan Republiknya. Obama yang disebut-sebut sebagai penganut Sosialisme, berpikiran lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat banyak.

Apakah itu kapitalisme, sosialisme, liberalisme dan isme-isme paham ekonomi lainnya (bahkan komunisme sekalipun!), menurut gue adalah ngga menjadi masalah asalkan memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat banyak. Bisa saja di tiap negara berbeda dalam penerapan paham ekonominya, sejauh itu cocok untuk kesejahteraan dan kemajuan ekonomi rakyatnya masing-masing. Apabila nantinya terjadi penyimpangan pelaksanaan dari paham ekonomi tersebut, tentunya masih ada kekuatan rakyat yang akan mengoreksi atau bahkan menumbangkannya, seperti yang disampaikan dalam film ini.

Sekalipun film ini cukup terlambat dirilis di Indonesia, gue melihat hal-hal yang disampaikan Moore masih sangat aktual. Apalagi dampak krisis tahun 2008 itu masih terasa jelas di Indonesia, khususnya dengan bergulirnya kasus bail out Bank Century. Tapi gue membayangkan hal-hal lebih buruk dari yang disampaikan dalam film itu bisa saja terjadi karena DPR Indonesia malah menjadi ‘lubang’ bagi kemaslahatan rakyat Indonesia dengan kelakuannya yang memboroskan keuangan negara.

Adakah seorang Michael Moore di Indonesia yang juga berkata, “I refuse to live in a country like this, and I'm not leaving.” (terjemahan bebasnya “Gue nggak demen tinggal di negara kayak begini, tapi gue nggak bakalan pergi.” –penulis).

Subscribe to:

Posts (Atom)